共享单车出现至今,被好评最多的一点或许是"有效的缓解了城市拥堵问题"。不少一线城市的数据呈现也确实如此,据交通部科学研究院的报告显示,共享单车推出之后,深圳的拥堵程度下降4.1%,同时自行车出行的占比从5.5%翻倍增长到了11.6%。

根据高德地图与清华大学戴姆勒可持续交通联合研究中心共同研究发现,共享单车出行潜力大的地方主要集中在地铁沿线,而在公交车、小汽车、公交与地铁四种交通工具的接驳数据里,地铁占比是最高的,达到了56.1%,其次是公交车,为20.5%。界面创业也借此分析了下地铁站附近的拥堵状况。

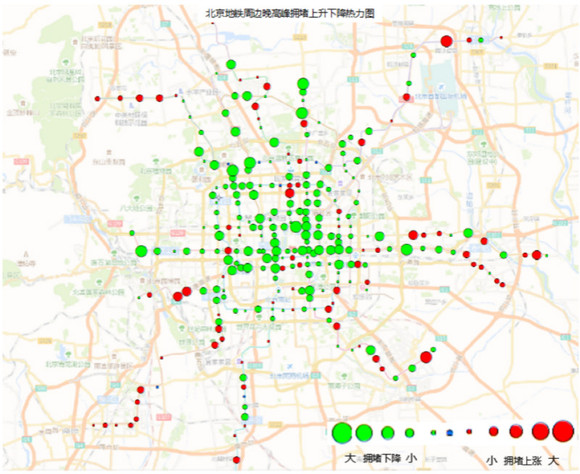

高德地图提供的数据显示,北京的晚高峰期间,较之去年同期,地铁站周边500米范围内的拥堵降幅达到了7.5%,其中拥堵延时指数大于2.0的地铁站由原来的130个下降到了111个,有69%的地铁站较去年同期拥堵下降。同比降幅最大的站点排名中,北宫门地铁较去年降幅最大,达到了32%,拥堵延时指数由2016年的2.56(严重拥堵)下降到了1.74(缓行)。

此种现象的出现,可能是因为最后5公里的交通解决方案在过去两年里一直被网约车所牢牢把控,但自从共享单车出现后,网约车的数量有所减少,晚高峰期间的出站客流,被共享单车分流,原本的运力工具成本由汽车等占地面积较大的交通工具转为共享单车,释放了路面的交通压力。

而在更早时候,蹦蹦、摩的等交通工具在最后3-5公里的解决方案上更具性价比。但因为摩的和蹦蹦司机在交通规则上的意识较为淡泊,所以有时会造成一定程度上的交通干扰。据媒体报道,共享单车出现后,不少黑摩司机表示收入出现下滑。

但与此同时,同样有相当一部分地铁站附近的拥堵情况变得更坏了。

从高德地图的报告看来,地铁站周围的拥堵多集中于早高峰时间,数据显示53.7%的区域较去年拥堵有下降趋势,而44.5%的地铁周边拥堵却不降反升。另外在同比涨幅最大的站点排名来看,善各庄地铁较去年涨幅最大达到了47.1%,指数由2016年Q2的4.44(严重拥堵)上涨到了6.53(严重拥堵)。

造成这样现象的原因我们认为,共享单车乱停放可能是其中之一。在早高峰期间,地铁站点扮演了汇流的角色,共享单车用户从四面八方骑行到地铁站,这些站点本身流量就很大,集中出现了大量共享单车后又会加重周边的拥堵,给交通带来不便。尤其是在居住群密集的站点,进站人远多于出站,共享单车又是其最优的交通方式选择,拥堵程度可想而知。